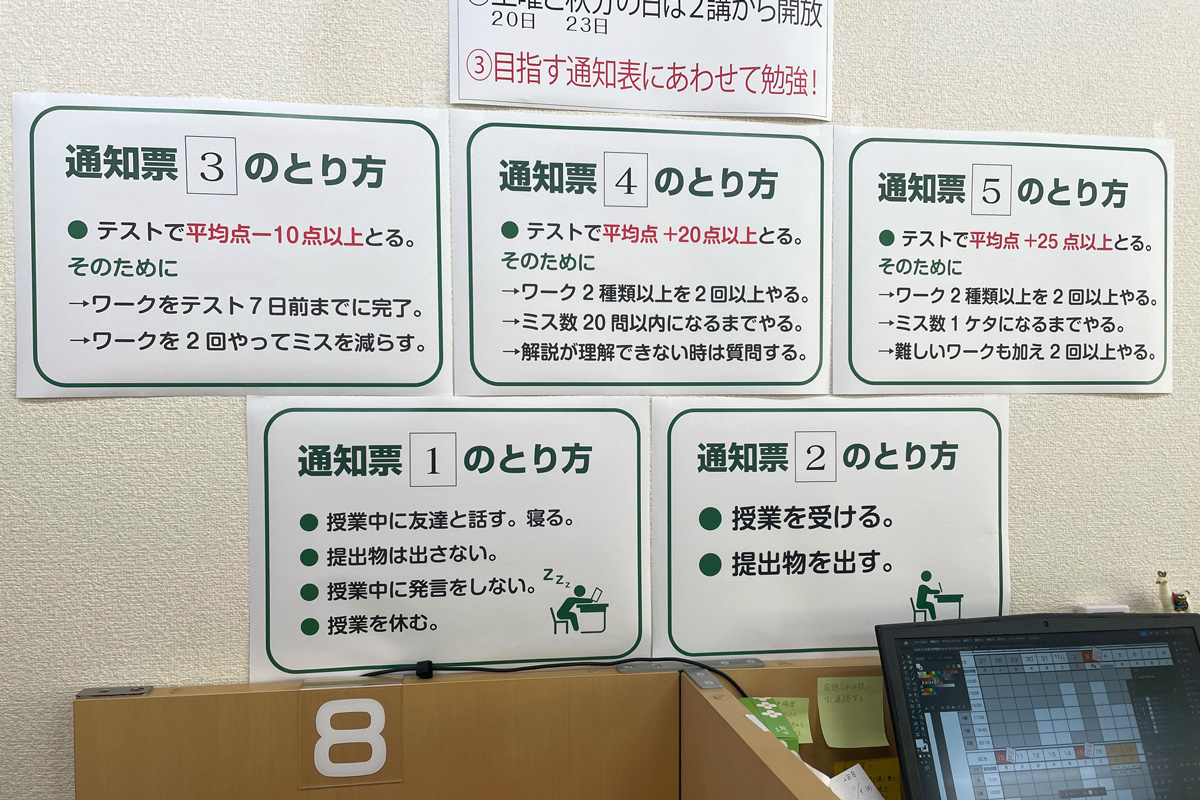

中学の通知票「1・2・3・4・5」それぞれの取り方を伝授!

「目指す通知表によって取り組む勉強は変わってくるよ!」

そんなことを伝える掲示物を作りたいなぁ……なんてボンヤリとずっと思っていました。

通知票の1・2・3・4・5のどれを目指すのかによって取り組みが変わるってことですよね。

ふとそれを示す形を思いつき、サッと作ってみました。

せっかくなので、この掲示物を元に、中学生の通知表の取り方を1から5までそれぞれご紹介していきたいと思います。

まずは1から(笑)

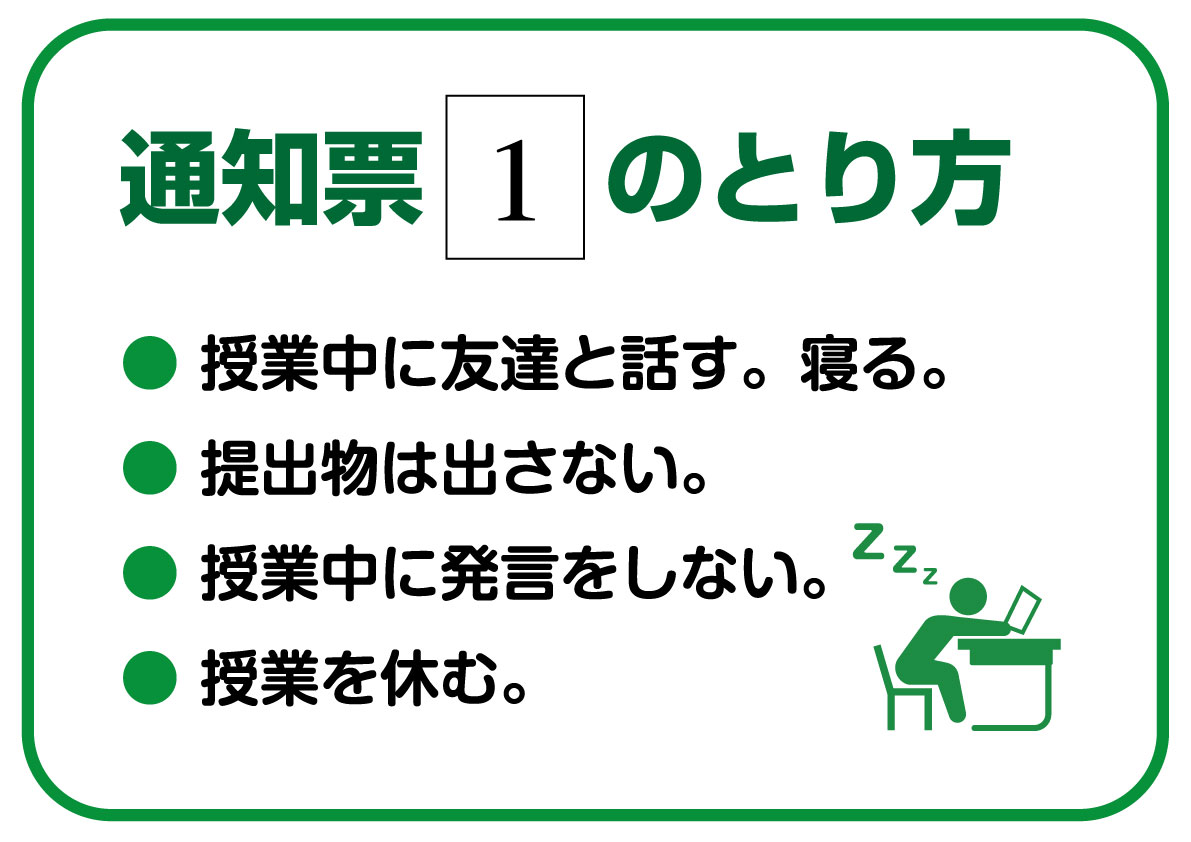

中学の通知票1の取り方

実際に1を目指す子はいないわけですから、このリストの使い方としては、1をとってしまっている子に、「どれに当てはまるんだい?」なんて聞くことでしょうか。

ここから改善するための相談のために使えたらいいですね。

……なんて、呑気に作った掲示物ですが、Xで凄い拡散してもらえました(笑)

中学の通知票2の取り方

通知票2に関しても勉強に関する記述はゼロです。

はるか昔20年ほど前、当時私は勉強がとても苦手なある生徒を指導していました。

授業にしっかりと参加し、提出物も出しているその生徒、定期テストの数学は中間テストが12点、期末テストが6点でした。

そしてその生徒の通知表は数学が2だったんですよね。

「しっかり真面目に授業に参加している生徒にはそうそう1はつかない」

そんなことをその時に学びました。私のこの学びから、この「2の取り方」が作られています。

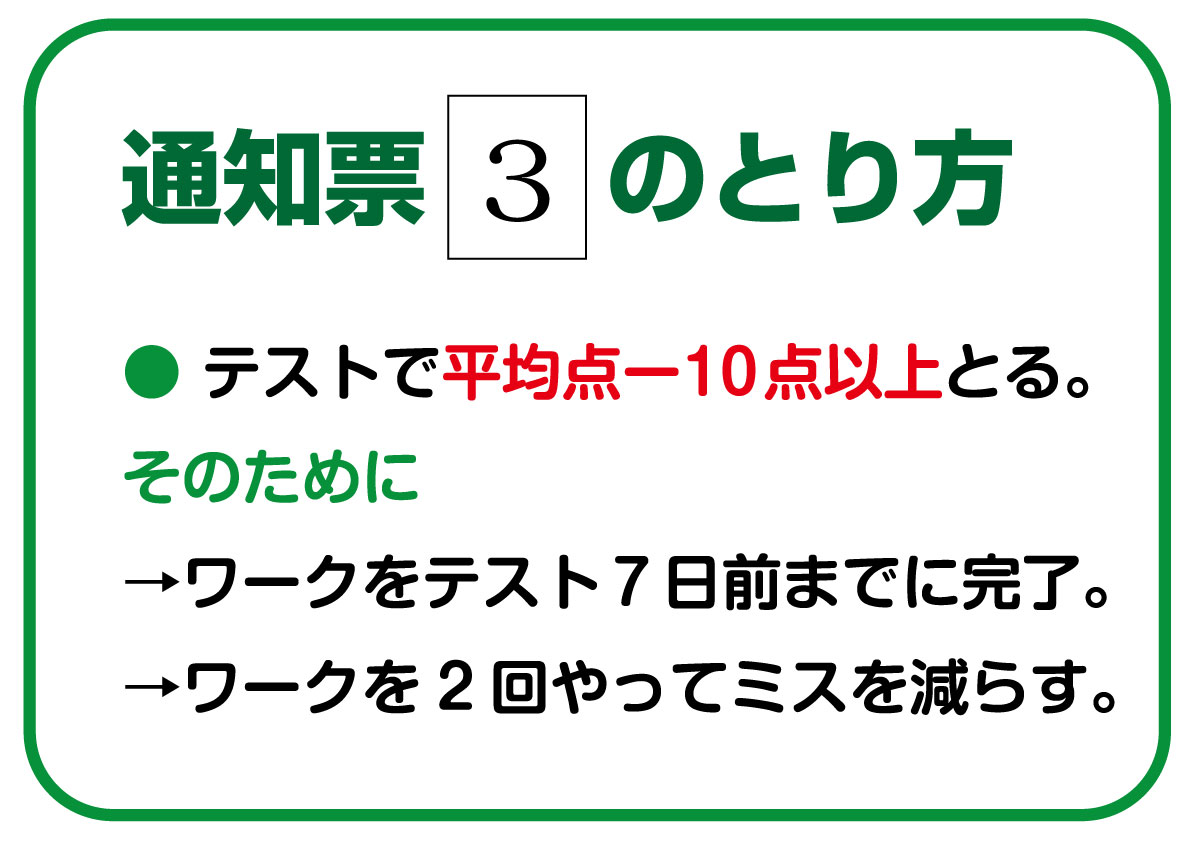

中学の通知票3の取り方

さて、ようやく学習方法内容に言及し始めました(笑)

通知表の3というのは、結構幅広いと思っていてですね、定期テストで平均点ー10から+15点ぐらいの生徒たちは3になるイメージです。

クラス全体の4割から5割ぐらいは3があてがわれるのではないかと。

(絶対評価での評価という建前になってますが、相対評価のように1・2・3・4・5にそれぞれ人数がある程度割り振られていると思います)

書きましたように平均点ー10点以上点数が取れれば、通知表3という評価をつけてもらえる肌感でいます。

※もちろん、2の取り方で書いた「授業を受ける」「提出物を出す」をしっかりやれている前提でですね。

平均点ー10点以上を目指すために具体的にすることは、

「学校のワークをテスト当日の7日前までに完成させること」

「ワークを2回やってミスを減らすこと」

と書きました。

「ワークの完成」は、「テスト当日に提出をするワークをテスト範囲までやり終える」という意味です。

これは自塾向けの掲示物なので、自塾仕様にしてあります。正直言えば、テスト当日の3日前までに完成させても、しっかりと演習が出来れば点は取れるとは思います。

「テスト勉強を早く始めて、くりかえし解く」という取り組みで通知表の3を目指すことができるでしょう。

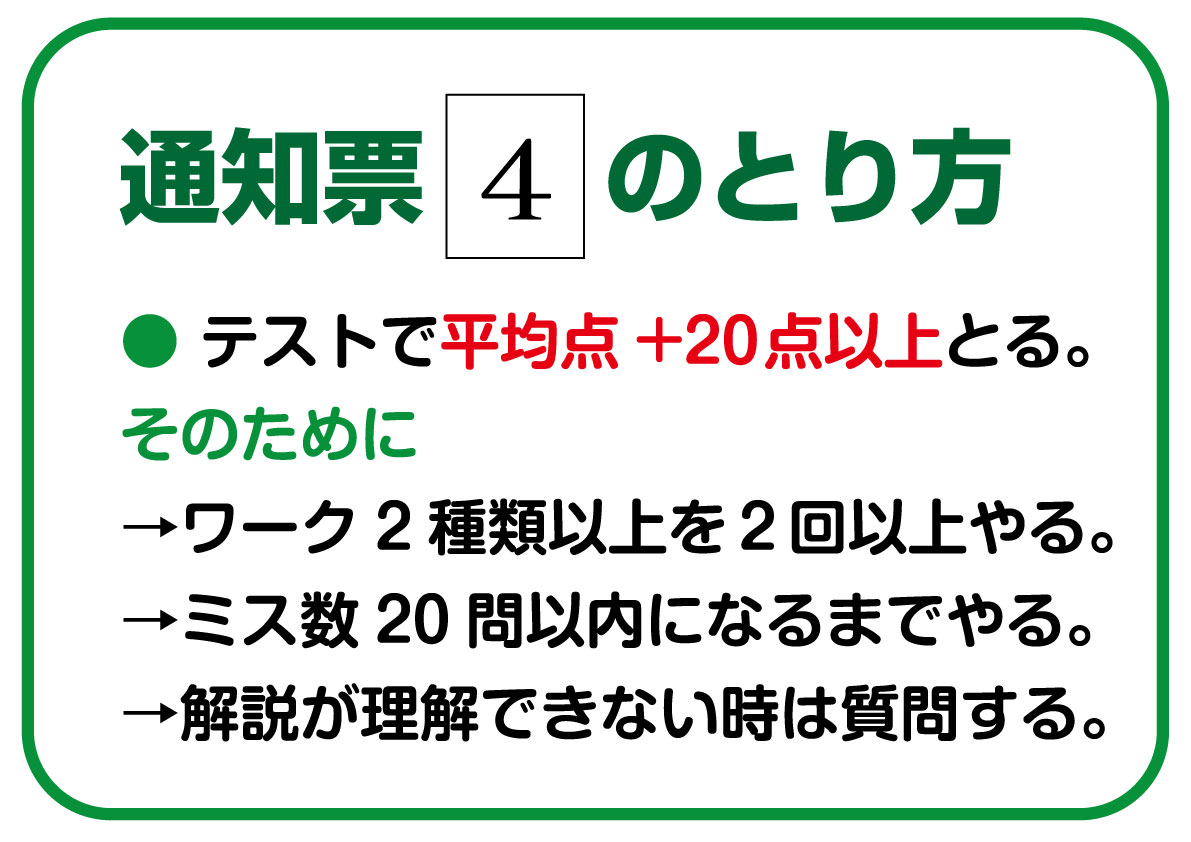

中学の通知票4の取り方

さて、いよいよ塾のブログらしくなってきました。通知表4の取り方です。

目安の点数は平均点+20点ほどです。平均点+20点を中間テストと期末テストで2回とも取れると、通知表で4がつきやすい肌感でいます。

平均点+20点を目指して取り組んでください。

自塾生へ具体的に取り組みの指示をすると、以下の通りです。補足加えて書きます。

「ワーク2種類以上を2回以上やる」

→まずは学校配付のワークを2回以上やる。それが仕上がれば、他のワークを用意して2回以上やる。ということです。2回以上という風に表現をぼやかしている理由は、次に書いてます↓

「ワークはミス数20問以内(約10%以内)になるまでくりかえしやる」

→ワークを何回やるかは、そのワークが仕上がったかどうかで決まります。通知表4を取りたければ、ミスの数が全体の10%以内に収まればいいです。

(学校ワークでの定期テスト範囲の総問題数を元にした10%です)

そのために2回で仕上がる人と、3回やっても仕上がらない人もいます。よって回数はぼやかしました。仕上がるまでやろうということです。

学校のワークも仕上がっていないのに他のワークに浮気をしたって意味ありませんから。

10%以内という表現が伝わり悪いので、少々乱暴ですが20個と明記してます。現場の肌感でザックリと書いてます。

「解説が理解できない時は人に質問する」

→最後に、通知表4を目指すなら、そろそろ人の力を借りるという技を身に着けておいた方が上を目指しやすいよというメッセージも込めてこれを書きました。

一人でやれることには限りがありますからね。力を合わせる、力を借りる、なんてことを出来るようになるといいです。

ちなみに、学校のワーク1回目の完了タイミングはスペースの関係で割愛しましたが、だいたい10日から14日ぐらい前には完了していることが多いでしょうか。

「学校で習うまでテスト範囲までやれない」「テスト範囲がまだ出てないからわからない」なんてことが無いように、自分で勝手に予習をして進めて、自分で設定した予想テスト範囲までやることが大切ですね。

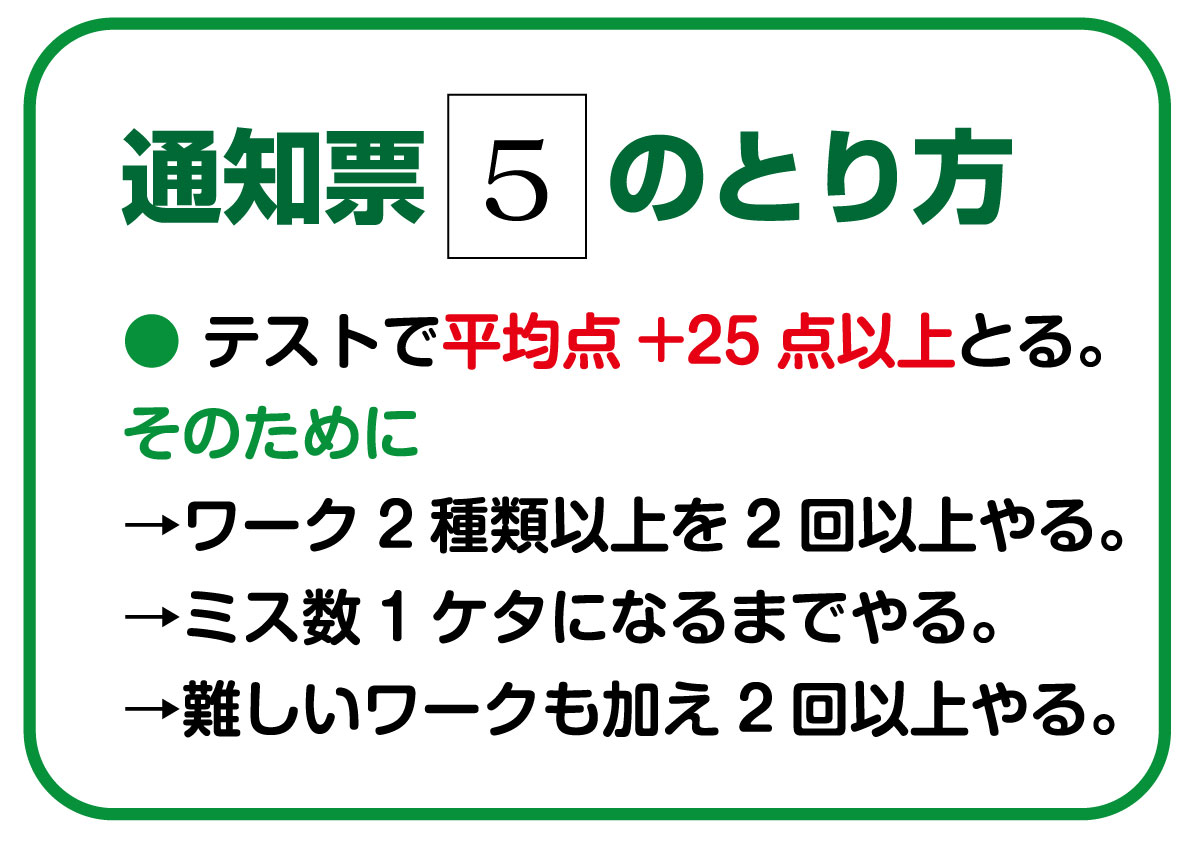

中学の通知票5の取り方

いよいよ通知表5まで来ました。

とはいえ、取り組みに大きな変化はありませんけどね。「塾だけが知っている効率の良いウルトラC勉強法」なんてありませんから(笑)

通知表で5を目指すには、定期テストで平均+25点取る必要があります。これも生徒たちの点数と通知表をずっと見て来た肌感からくる数字ですね。

そのために取り組むこと。基本的には通知表4を目指すときの取り組みと変わりはありません。変わる部分で言えば、

「ワークはミス数1ケタ以内(約5%以内)になるまでくりかえしやる」

→通知表5を取るならば理解度をしっかり高める必要がありますよね。

テスト範囲のワーク全問題を解いたときに、両手の指の数で収まるぐらいのミス数で抑えられるようになれば、そのワークは5を目指すうえで仕上がったといっていいかと。

通知票4を目指した時と同様に、人の力も借りてここを目指すことです。

「難易度の高いワークにも2回以上取り組む」

→定期テスト「100点阻止問題」を攻略すべく、難易度の高いワークを手に入れて、演習をしていく必要があります。

数多くの問題を解き、初見の問題にぶつかる確率を下げます。100点阻止問題として公立高校入試問題なんかが出題されることも多いです。

具体的には「ハイクラス徹底問題集」「最高水準問題集」など、実際の高校入試問題が掲載されているものがいいのではないかと思います。

ここまで演習が出来たならば、平均+25点を目指すうえで良い準備が出来たと言っていいでしょう。

以上です。

勉強ってシンプルです。

改めて伝える中学生の勉強のコツは

「早く始めて多くやる」

「繰り返しやって×を〇にする」

ですね。

是非実践してみてください。

この掲示物、使いたいって要望あったのでPDF貼っておきますね。具体的な数字は現状にフィットするように調整して使ってください♪

今回はこのへんで。

それでは。